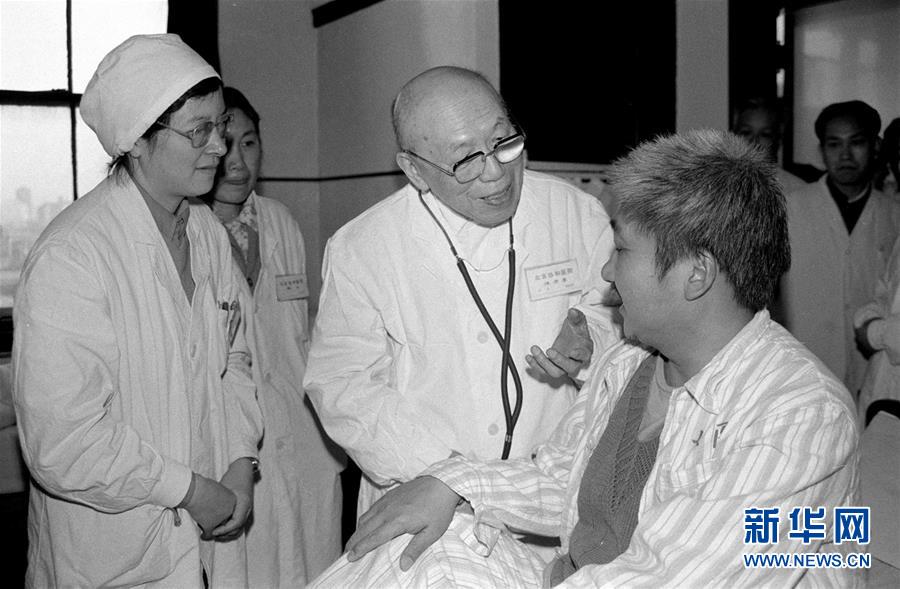

1981年9月,张孝骞(中)在北京协和医院参与会诊(资料相片)。新华社发

在记者的采访中,每位医师都满怀敬畏地提起它们,好像这几个一般物件背面藏着道不尽的隐秘。

现在,知道张孝骞这一个名字的人不多了,他现已离世30年。生前,他职位不算高,连一本书都没出过,也没有给后代攒下多少财富,却留给后世一笔巨大的精力遗产。

12月28日,北京协和医院盛大留念内科老主任张孝骞诞辰120周年。当注视他那三件遗物时,人们会忍不住考虑一个问题——什么是医师?

巴掌巨细的笔记本,几十册,规整地码在协和医院院史馆一张老木桌上。打开来,里头鳞次栉比地记满了患者的名字、年岁、病案号、病况、开始确诊等,纸张已然泛黄。

作为新我国第一批学部委员(院士),张孝骞有着崇高的学术方位,却毕生没有一部独立作品。在今日看来,这着实有些难以想象。除了一些单篇文章外,他留下的便是这些小簿本。

现任北京协和医院内科学系主任张奉春说:“他绝不是敷衍了事记的,那简直便是一个资料库。”

“85后”内科医师夏鹏刚来协和就听人讲过,当年查房,张孝骞总拿着小簿本,遇到一些特别病例,随口就说,你去参阅某书的某页,就摆在图书馆哪个书架的什么方位;或者说,这类病哪种杂志报导过,到哪年,一共有多少例。年青医师跑去一查,公然丝毫不差。起先,夏鹏还以为这仅仅传说,后来偶尔翻阅上世纪60时代的旧病历,才发现这样的状况竟不止一次被记载在案。

曾有不少人想收拾张孝骞的小簿本,从中根究医道诀窍,却都怅惘而归,无人能够复原那些只言片语背面的幽静考虑。

1977年10月,医师们对一名习气性骨折的患者束手无策,请张孝骞来会诊。只见他那双布满老年斑的手一遍又一遍在患者身上探索着,遽然,在右侧腹股沟停了下来,那里有个谁都没介意的小肿块。他想了想说:“这大约便是病根。”

而更大的惊讶还在后边——病理确诊证明,肿块为功能性间叶瘤。这是一个极为稀有的病例,在此前的国际医学文献中,一共只报导过7例。

“张老的判断力太惊人了。”张孝骞“重徒孙”辈的消化内科医师吴东说,“在那个信息匮乏的时代,要不是极酷爱医学,不可能把握这么广博的学问。”

1981年,在一次全国性的学术会议上,会议组织者提出了一个极为困难的临床病例,作为“擂台赛”标题。来自各地的专家们纷繁作出确诊,但不合很大。最终,一切目光都聚集到了张孝骞身上。他精辟剖析,得出了异乎寻常的定论。而病理确诊效果证明,他的结论完全正确,全场无不叹服。

张孝骞总能见人所未见,思人所未思,洞察力之强,有时乃至超越机器。张奉春回想,有一次会诊一个胃肠患者,超声查看未曾发现异常。“张老亲自给患者查体,办法很杂乱,哪里深,哪里浅,方位、视点都有考虑,过一瞬间说:‘这儿有个肿块。’咱们又去摸,都摸不出来。已然张老说有,那就重新做超声,互换视点,左转位,右转位,总算——看出来了。”

一次又一次“奇观”堆集起了张孝骞传奇般的威望。人们说,他为我国医学写下了一部“无形的巨作”。年事已高时,他每次都由人搀扶着,颤颤巍巍地去查房。年青大夫们前簇后拥,毕恭毕敬,如众星捧月。

但是,他常挂在嘴边的两句话是,“如履薄冰,如临深渊”。他不止一次谈起自己的失误:上世纪50时代,由于他没能及时有效地发现一位患者的静脉炎病史,直接导致其出院后因肺动脉栓塞逝世。

“当医师的时刻越长,决心反而越小。”他在文章中写道,“我看了一辈子病,我总觉得,一个医师不论他的身手多么高,他对患者病况的了解,是无极限的,是无止境的。”

张孝骞参与会诊的协和老楼10号楼223大教室迄今保持着原貌,一些上了年岁的大夫还记住当年的情形:他总是歪着头,眼睛靠近小簿本,细心地记载。晚年的他右眼几近失明,左眼一米以外就看不清人,每天要靠扩瞳药物保持视力,但仍坚持做笔记。他当心费劲地记取,字仍是不知不觉写串了行……安静的灯火照着他的白大衣,照着他变老的秃顶和驼背,照出的不像一位被尊为“医圣”的大威望,反倒像个细心听课的小学生。

“咱们最应该承继的,便是张老真挚对待医学的情绪。”张奉春说,“不论何时,结壮行医、忠诚治学的心不能变。”

1985年,张孝骞教授在北京协和医院内科病房问询患者病况及医治作用(资料相片)。

那根竹拐棍,是张孝骞晚年另一个“标配”。他去哪儿都拄着,用得太久,手柄都磨掉了漆。

1986年7月,呼吸内科医师陆慰萱想请张老帮助看一个疑问患者,又很犹疑。那时张孝骞已确认了肺癌,一贯痰中带血。后来,张孝骞仍是听说了,拄起拐棍就出了门。

正是盛暑,酷日当头。从门诊楼到老楼的8楼2病房,要走500多步,爬42级楼梯。有电梯,但按规则只能用于转运患者,张孝骞严守规则,步履蹒跚地去爬楼梯。不难想象,对这个生命只剩最终一年的白叟来说,那段路是多么沉重的担负!

拐棍不脱离白叟,张孝骞离不开患者。直至85岁高龄,他早已辞去内科主任职务,还坚持一周两次门诊、4次查房的常规。

查房时,他常会指出,曾经哪年、在哪个病房、哪位医师主管过相似患者。有时连主管大夫自己都忘了,他却记住很清楚,让世人呆若木鸡。乃至二三十年前看过的患者,他都能说出名字、病历号,似乎一贯陪伴在患者身旁。

在现实生活中,张孝骞生就一副正直、固执的性情,不懂得、不了解的东西,绝不人云亦云。对不勤勉的学生,他会大发雷霆;对不担任任的医师,他会当面怒斥,乃至把写得不合格病历摔在地上,绝不顾及什么体面。连子女们都怕他。他的次子张友会说:“只需父亲在,家里就静悄悄的。”

“许多患者找到家里请父亲治病,他从不回绝,而且诲人不倦。”张友会说,“有时候咱们都有点烦了,他还一遍遍地解说,生怕患者听不懂、记不住。”

1981年头,北京市郊某医院一位医师来找张孝骞,请他为一个年青农人作书面会诊。看了病历,他感到单凭现有资料还不能下定论,就叮咛那位医师,再给患者完善两项查看。

两天过去了,一直没回话,张孝骞越等越着急。让帮手打电话一问,查看只做了一项。他脸上掠过一道暗影,从座位上站了起来,在办公室内转了几圈,然后说:“不能等了。走,立刻去看患者!”说着,拉上帮手就向市郊出发了。当然,又拄上了他的拐棍。

那么冷的天,那么大的专家,那么大年岁,却亲自跑来,那个从未见过张孝骞的农人患者和他的医师们简直不敢相信本身的眼睛……

作为一代名医,张孝骞什么身份的患者都见过,却从不以穿着华朴、方位凹凸、联系亲疏来决议医疗情绪,历来都天公地道。

不论什么人写信求医,他都亲笔回复。协和档案中,至今保存着他与各地老大众的许多通讯。假如来信人是北京的,他还会随信附去一张门诊预定条,谦让地写上:“你要是便利的话,来医院我再给你看看。”

后来他年岁大了,回信越来越费劲。学生想代写,却被他婉拒:“患者啊,由于敬重我才给我写这封信,假如我敷衍了事让他人答复一下,对患者很不礼貌的。”

1986年1月4日,89岁的张孝骞在日记中写道:“复几封公民来信,占去不少时刻,有些字的写法记不清了,有必要查字典!变老之象,怎样办。”

张奉春注意到一个细节:张孝骞晚年总是用一个特别的听诊器——管子比一般的听诊器短半截。所以,他总是弯着腰听,简直要趴在患者身上。

本来,他是自己剪短的,就为了不失掉最直观的临床感触。他一贯不习气靠下级大夫的报告来确诊病况,而要亲自查看。

有人说,张孝骞对临床的坚持简直到了偏执的程度。不论现代化查看手法多么丰厚,他都以为不能够替代临床直接调查。而且,他最对立一上来就开一大堆查看单,添加患者经济担负。

“这不只是医疗办法问题,背面是深重的悲悯之心和浓浓的家国情怀。”曾细心研读过张孝骞生平的吴东说。

年少时,张孝骞家境贫寒,上中学连做校服的钱都交不起。因而,他曾以实业救国为抱负。可祖父说:“其实,我国又何止赤贫呢?疾病也是一种灾害啊。所谓贫病交加,水深火热,才真是大众的绝地。”这一席话,让他挑选了从医。

“七七事变”仅一周,张孝骞就出其不意地辞去协和医院的优厚职位,举家南下,宁肯去做一名一般教师,也不肯呆在沦陷区给日本伤兵治病,不肯充任侵略者的东西。

早年他曾两次游学美国,不只亲自体会了西方优胜的科研条件,还做出了引起全美医学界重视的效果,却都婉拒了“留下来”的约请。他有一句名言:“生命的泉,即便拌和着血和泪,也要在自己的疆土上流动。”

只因心怀有国之志,张孝骞觉得,戴上听诊器免除大众疾苦,是一件崇高的事,容不得半点玷污。

1964年,学医的张友会从外地调来北京作业,有关领导找张孝骞寻求定见,问是不是能够组织到协和医院。张孝骞僵硬地答复:“怎样组织,是组织上考虑的事。假如寻求我的定见,我不同意将他组织到协和。”效果,友会只好去了其他单位。

1979年夏天,张孝骞忽然说:“我预备到上海去歇息一段时刻。”古怪,张主任几十年来从没自动提出过歇息的要求啊!搭档们劝他:“您要歇息,也不能这种热天往上海跑啊。”

他踌躇了一下,总算道出实情:“在本年报考医院内科的研究生中,有一个叫张振新的学生,是我的孙子。我留在这儿,命题、阅卷、选取均不便利,有必要逃避。”

“我这是自私吗?是对孩子不担任吗?”过后,张孝骞也曾这样自问,但他对当年一位采访者说:“有一点是能够的,在我的一生中,历来就没因个人私益而侵犯过社会的道义。”

他逝世后,家人把他用了几十年的一个听诊器送给罗慰慈留作留念。罗慰慈是张孝骞人生最终阶段住的呼吸组病房里的主管医师,他把那个听诊器又用了几十年,拿给记者看时,仍簇新如初,足见保管之精心。

现在,罗慰慈也早已是耄耋之年,却还明晰记住张孝骞的座右铭——“戒、慎、恐、惧”。“张老常说,患者把身家性命都交给了咱们啊!咱们怎能不感到恐惧呢?”

1985年8月19日,张孝骞的痰中发现了癌细胞,X光显现他左上肺有个三角形的暗影。但是,他依旧拄起拐棍,按例去参与查房,帮手怎样拦也拦不住。随后,他又戴起助听器大声地为咱们一同剖析病例,脸都红了,像个振奋的孩子。

“当患者总算恢复时,我就会有一种爱情迸发般的幸福感,会觉得天是蓝的,树是绿的,迎面吹来的风都是甜的。”他曾这样说。

1987年3月,他已卧床不起。一天夜里,他刚从病痛中得到顷刻摆脱,一睁眼,就要求找内科副主任朱元珏:“我有要事商议。”

朱元珏从家里仓促赶来。张孝骞问:“医院这么大,患者这么多,夜里有事找得到大夫吗?”朱元珏靠近他耳边轻声做了解说。

那时,距他逝世只需几个月了。在神智苍茫之际,他魂牵梦绕的依然是他的患者。当他苦楚时,只需谁讲起患者,他就猛然有了精力,脸颊因振奋而轻轻发红,眼睛里会当即闪出光荣。